चीन की कम्युनिस्ट पार्टी अपनी स्थापना की सौवीं सालगिरह मना रही है.

पार्टी के सबसे बड़े नेता और चीन में कम्युनिस्ट शासन के संस्थापक रहे माओत्से तुंग ने राजनीतिक नारेबाज़ी को एक कला में तब्दील कर दिया था.

वैसे तो, माओ के बाद के चीन के नेताओं ने उनके कई कट्टर सिद्धांतों को बदल डाला है.

लेकिन, आज भी ऐसे कई नारे हैं, जिन्हें माओ के राजनीतिक वारिस बार-बार दोहराते रहे हैं. ऐसे ही 11 नारों के बारे में आपको बताते हैं, जिन्होंने चीन को बदल डाला.

1. 100 फूल खिलने दो (1956)

जुमलेबाज़ी चीन की रोज़मर्रा की बोलचाल का अटूट हिस्सा है. चीन में ये माना जाता है कि अगर कोई बात काफ़िए या तुकबंदी में कही जाए, तो वो बिल्कुल सटीक मालूम होती है

ऐसे वाक्यों को चीन की भाषा के चार अक्षरों के ज़रिए पूरा किया जाता है. पिछले दो हज़ार साल से चीन के नेता ऐसी तुकबंदी वाले जुमले इस्तेमाल करते आए हैं.

माओत्से तुंग अक्सर चीन के ऐसे पुराने जुमलों में हेर-फेर करके अपनी बात जनता को समझाया करते थे.

'सौ फूल खिलने दो; सौ विचारों में मुक़ाबला होने दो.' ये नारा माओ ने ईसा से 221 साल पहले ही ख़त्म हो गए चीन के 'सूबों के संघर्ष' के दौर से लिया था.माओ ये इशारे देते रहते थे कि कम्युनिस्ट पार्टी की आलोचना की इजाज़त होगी. लेकिन, जब लोगों ने असल में निंदा करनी शुरू की, तो ये बेहद व्यापक और ज़हरीले मुक़ाबले में तब्दील हो गई. अधिकारियों की आलोचना करने वाले विशाल पोस्टर लगाए गए; छात्रों और अध्यापकों ने खुलकर पार्टी की नीतियों को ख़ारिज करना शुरू कर दिया.

तो, चीन में सौ फूल खिलने का दौर शुरू होने के एक साल के बाद माओ ने इस पर विराम लगा दिया.

एक भाषण में माओ ने कहा कि, 'ग़ैर मार्क्सवादी विचारों के प्रति हमारी नीति क्या होनी चाहिए? जहां तक क्रांति और समाजवाद के मक़सद के विरोधियों की बात है, तो इस सवाल का जवाब बेहद आसान है. हम उन्हें बोलने की आज़ादी से महरूम कर देंगे.'

अधिकारों की मांग करने वालों के ख़िलाफ़ एक विशेष अभियान चलाया गया. बुद्धिजीवियों का बहिष्कार किया गया. उन्हें जेल में बंद कर दिया गया या फिर गांवों में काम करने भेज दिया गया.

विवेचना करने वाले आज भी इस अभियान पर तर्क वितर्क कर रहे हैं; क्या ये खुलापन लाने की ईमानदार कोशिश थी? या फिर एक शातिर रणनीति थी जिससे क्रांति के विरोधियों को अपना नक़ाब उतार फेंकने के लिए उकसाया गया?

2. सोचने का साहस दिखाओ, क़दम उठाने की ताक़त दिखाओ 1958

माओ ने ये बेहद अहम नारा अपने 'ग्रेट लीप फॉरवर्ड' अभियान के तहत दिया था. 'ग्रेट लीप फॉरवर्ड' दो साल का वो अभियान था, जिसमें माओ ने किसानों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया कि वो सामूहिक खेती के लिए एकजुट हों.

'सोचने का साहस दिखाओ, बोलने की हिम्मत जुटाओ. चलने की ताक़त दिखाओ' का नारा माओ ने इसलिए दिया कि किसान उनके दिखाए रास्ते पर आगे बढ़ें.

लेकिन, इस दौरान चीन में खेती की उपज बर्बाद हो गई. क़ुदरती आपदाओं और माओ की नीतियों के चलते चीन में क़रीब तीन करोड़ लोग बेमौत मर गए.

'ग्रेट लीप फॉरवर्ड' तबाही से जुड़ा होने के बावजूद, माओ के समर्थक बाद के कई वर्षों तक उनका ये नारा इस्तेमाल करते रहे थे.

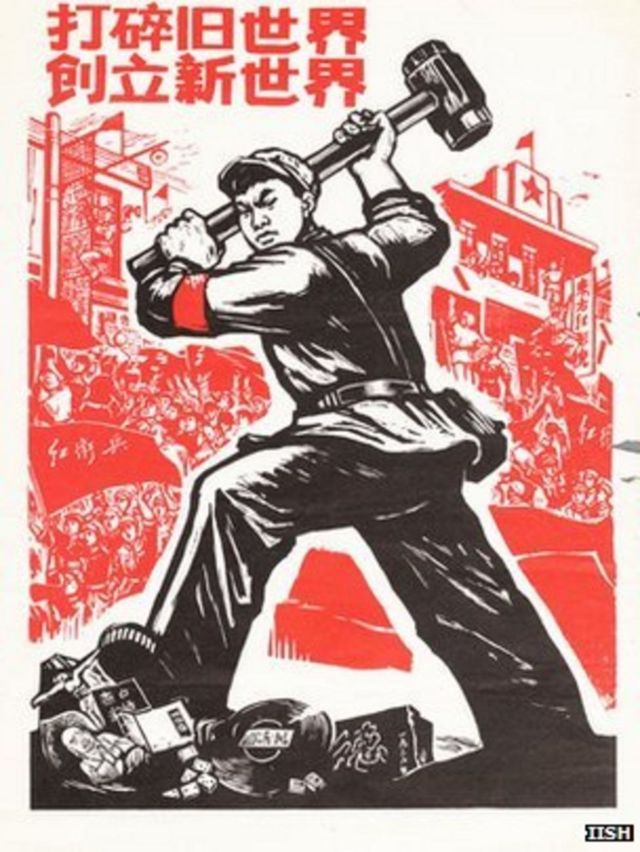

3. चार पुरानी रवायतों को तोड़ डालो 1966

अगर कोई एक जुमला सांस्कृतिक क्रांति के नाम पर किए गए माओ के ज़ुल्मों को सटीक तरीक़े से पेश करता है, तो वो यही है. इसके ज़रिए माओत्से तुंग ने पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं को हर पुरानी चीज़ को तोड़-फोड़ डालने के लिए प्रोत्साहित किया. पुरानी चीज़ से उनका मतलब पुराने विचारों, रिवाजों, आदतों और संस्कृति से था.

लंदन के किंग्स कॉलेज की जेनिफर आल्टेहेंगर कहती हैं कि पश्चिम की जनता के ज़हन में माओ का ये जुमला आते ही उनकी आंखों के सामने युवाओं के मंदिरों को तोड़ने की तस्वीरें तैर जाती हैं. लेकिन, बाद में पुरानी रवायतों को तोड़ने के इस आंदोलन का दायरा बढ़ गया और बहुत से बुज़ुर्गों और बुद्धिजीवियों के साथ मार-पीट की गई; उनमें से कई की मौत हो गई थी.

चीन की सांस्कृतिक क्रांति से मानो नारों का एक लंबा सिलसिला शुरू हो गया था, जिसमें वो जुमला भी शामिल था कि, 'इंक़लाबी होना वाजिब है'. ये नारा 'पुरानी रवायतों को नष्ट करने' के नारे का सच्चा साथी कहा जाता है.

एक स्थायी क्रांति के लिए माओ ने देश की लगभग हर संस्था और व्यवस्था पर हमले की इजाज़त दे दी थी. असल में 'ग्रेट लीप फॉरवर्ड' से उनकी छवि को जो धक्का लगा था, उसे वो सांस्कृतिक क्रांति के ज़रिए दोबारा बहाल करना चाहते थे.

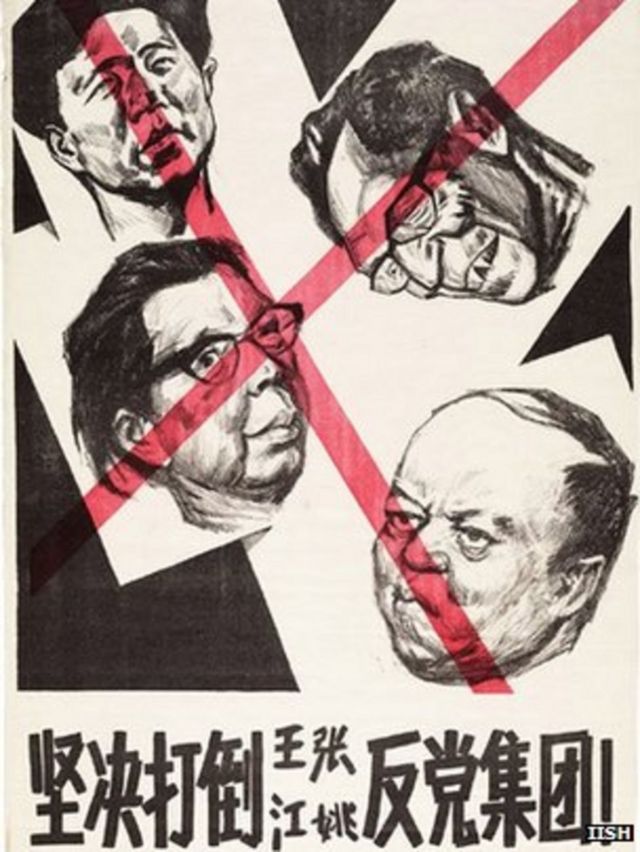

4. चार ग़द्दारों के गिरोह को नष्ट कर दो 1976

माओ की मौत के बाद चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के बीच सत्ता के लिए संघर्ष छिड़ गया था.

माओ के नामित उत्तराधिकारी हुआ गुओपेंग ने नेतृत्व की सभी औपचारिक भूमिकाओं को अपना लिया था. लेकिन, माओ की पत्नी जियांग क़्विंग और उनके तीन सहयोगियों ने हुआ गुओपेंग का कड़ा विरोध किया.

इन सबका ताल्लुक़ सांस्कृतिक क्रांति के दौरान ढाए गए ज़ुल्मों से था. तो, उन्हें फ़ौरन गिरफ़्तार करके उनके पदों से हटा दिया गया.

उस दौर में कम्युनिस्ट पार्टी के प्रचार वाले पोस्टरों में चारों को ग़द्दार बताया जाता था. उनमें सबसे चर्चित व्यंग चित्र वो था, जिसमें उनके चेहरों पर क्रॉस का निशान बनाया गया था. इस पोस्टर में लिखा रहता था कि, 'वैंग-झैंग-जियांग-याओ के पार्टी विरोधी गिरोह को हमेशा के लिए बाहर कर दो!'

बाद में ख़ुद हुआ गुओपेंग की कुर्सी उन डांग श्याओपिंग ने हथिया ली, जिन्होंने चीन में आर्थिक सुधारों की शुरुआत की थी. ग़द्दार कहे जाने वाले इन चारों नेताओं पर मुक़दमा चलाया गया. आधुनिक चीन के इतिहास में इसे सबसे ख़ूनी सत्ता संघर्ष कहा जाता है.

मुक़दमे की सुनवाई को टीवी पर दिखाया जाता था. लोगों की दिलचस्पी ख़ास तौर से माओ की पत्नी जियांग क़्विंग और वकीलों के बीच होने वाली बहस में हुआ करती थी. जियांग आख़िरी वक़्त तक बाग़ी तेवर अपनाए रहीं, जबकि उनके पूर्व सहयोगियों ने भी उनसे पल्ला झाड़ लिया था. चारों नेताओं को उम्र क़ैद की सज़ा दी गई थी. जियांग क्विंग की मौत 1991 में हुई थी; कहा जाता है कि उन्होंने अपनी जान ख़ुद ही ले ली थी.

डांग श्याओपिंग अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन और उनकी पत्नी नैंसी के साथ

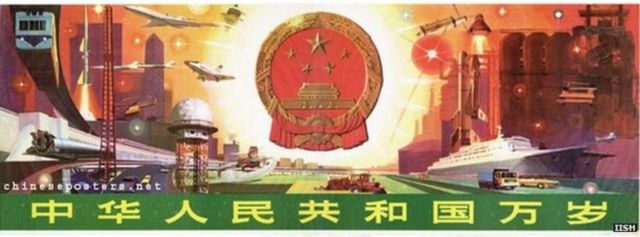

5. सुधार और दुनिया के लिए दरवाज़े खोलना 1978

डांग श्याओपिंग ने चीन को बड़ी तेज़ी से आर्थिक सुधारों की पटरी पर दौड़ाया. पहले तो उन्होंने चुपचाप 'वर्ग संघर्ष' के जुमले से किनारा कर लिया. डांग श्याओपिंग से पहले के 12 वर्षों के दौरान 'वर्ग संघर्ष' के बड़े बड़े बैनर लटकाए जाते थे और अख़बारों में भी इसे छापा जाता था.

अब उसकी जगह अख़बारों और बैनरों में 'चार आधुनिकीकरणों' ने ले ली. ये एक ज़ोरदार नीति का मंच था, जिसे 1960 के दशक में प्रस्तावित किया गया था. लेकिन, माओ के दौर में इसे कभी लागू नहीं किया गया था.

डांग श्याओपिंग ने, 'चीन की ख़ूबियों वाले समाजवाद' का विचार दिया. इससे चीन के नेताओं को माओ के सिद्धांतों से दूर जाने का काफ़ी लचीलापन मिला.

कुल मिलाकर डांग श्याओपिंग की योजना का सूत्र वाक्य 'सुधार और दुनिया के लिए दरवाज़े खोलना' बन गया.

आख़िर में चीन के संविधान की प्रस्तावना में भी इन शब्दों में शामिल कर लिया गया:

'किसी भी राष्ट्रीयता वाले चीनी लोग जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही और समाजवाद के रास्ते पर चलते रहेंगे. वो सुधारों और दुनिया के लिए दरवाज़े खोलने की बात पर भी डटे रहेंगे.'

6. तथ्यों से हक़ीक़त तलाशो 1978

चीन के नेताओं ने थोड़ी व्यवहारिकता और कुछ तर्क से काम लेते हुए इस नारे को पसंद किया. हालांकि, अपनी अस्पष्टता के चलते ये नारा बहुत खीझ भी पैदा करता था.

डॉक्टर जेनिफर कहती हैं कि, 'ये चीन का एक प्राचीन दार्शनिक सिद्धांत है, लेकिन 1970 के दशक के आख़िरी वर्षों में शुरू हुए आर्थिक सुधारों के साथ इस नारे को ख़ूब इस्तेमाल किया गया.'

ऐसे जुमलों के पुराने रूप हमें चीन में ईसा से भी दो सदी पहले के वाद-विवाद के दौरान देखने को मिलते हैं. उस दौर में क़ानून के जानकार ऐसी कहावतें गढ़ा करते थे, जिनमें कहा जाता था कि, 'क़ुदरत की स्थिरता का पालन करो' और 'चारों मौसमों के हिसाब से ख़ुद को ढालो'.

असल में चीन के 'नारे' चेंग्यू नाम की चीनी भाषा की विशेषता हैं, जिनमें चार अक्षरों वाले वाक्यांशों या वाक्यों के गहरे सांस्कृतिक मायने होते हैं. दूसरे शब्दों में इसे बातचीत का असरदार तरीक़ा कहा जाता है.

'तथ्यों से हक़ीक़त तलाशो' इसकी अच्छी मिसाल है. माओ ने शायद इसका इस्तेमाल 1930 के दशक में किया था, जिससे कि नया नेतृत्व इसे दोबारा ज़िंदा करके अपनी सत्ता को वाजिब ठहरा सके.

1978 के अपने एक भाषण में डांग श्याओपिंग ने कहा था कि, 'अगर हम अपने दिमाग़ को मुक्त कर लें, तथ्यों में सच तलाशें, हर बाद में हक़ीक़त से वाबस्ता हों और परिकल्पनाओं को अपने बर्ताव में अपनाएं, तो हम अपने समाजवादी आधुनिकीकरण के कार्यक्रम को सफलता से चला सकेंगे.'

डॉक्टर जेनिफर कहती हैं कि ये एक व्यापक अवधारणा है. और, इसमें ये मानकर चला जाता है कि कोई निष्पक्ष सत्य भी है. जबकि हक़ीक़त ये है कि जिसके हाथ में सत्ता है, वो अपने हिसाब से इसके मायने बदल सकता है.

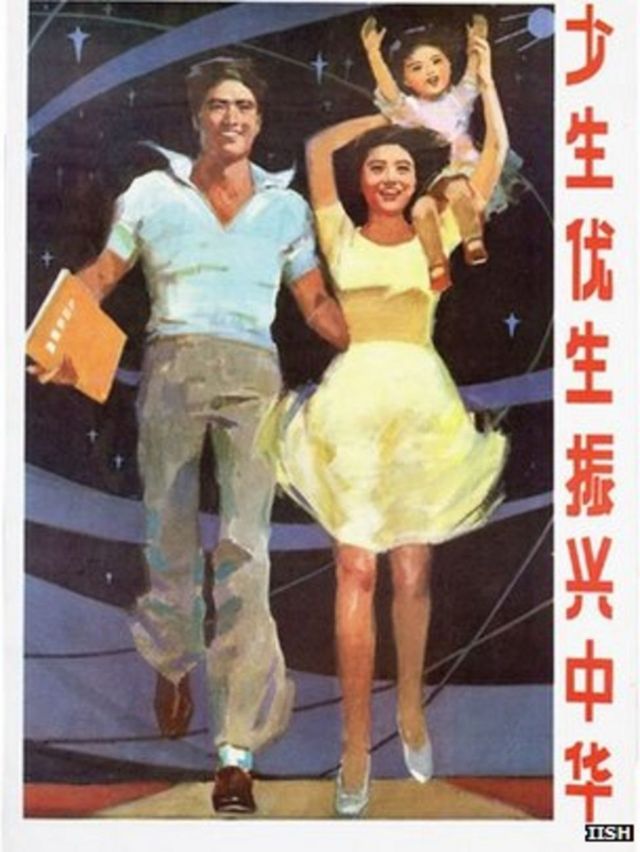

7. कम बच्चे पैदा करो, ज़्यादा सुअर पालो 1979

चीन की एक बच्चे की नीति से कई अजीब-ओ-ग़रीब नारे और सियासी जुमले जुड़े हुए हैं. ज़रूरी नहीं था कि इन नारों को कम्युनिस्ट पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से मंज़ूरी मिली हो लेकिन, उत्साही स्थानीय अधिकारी दशकों तक इन नारों से दीवारों को रंगते रहे थे.

ज़्यादा खुली बयानबाज़ी वाले नारों में 'बच्चे पैदा करने के दर्द को उभारो! गर्भपात कराओ! कुछ भी करो लेकिन बच्चे ज़्यादा न पैदा करो.' 'अगर एक भी परिवार में एक बच्चा ज़्यादा हुआ, तो पूरे गांव की नसबंदी कर दी जाएगी.' और 'एक और बच्चे का मतलब एक और क़ब्र है.'

अब जैसे जैसे चीन की जन्म दर गिरी है, तो उसे अपनी जनसंख्या नीति में लगातार बदलाव करने पड़े हैं. 2016 में चीन ने पहले दो बच्चे पैदा करने की इजाज़त दी. और, अभी हाल ही में हर विवाहित दंपति को तीन बच्चे पैदा करने का अधिकार दे दिया गया है.

2007 के एक निर्देश और 2011 में चलाए गए अबियान के तहत, चीन के राष्ट्रीय जनसंख्या और परिवार नियोजन आयोग ने सुझाव दिया था कि कम बच्चे पैदा करने के ऐसे सीधे नारों के बजाय, कुछ नरम जुमलों का इस्तेमाल किया जाए.

नए नज़रिए के तहत कुछ इस तरह के नारे गढ़े गए: धरती मां बहुत थक गई है. वो और बच्चों का बोझ उठाने के क़ाबिल नहीं रही.

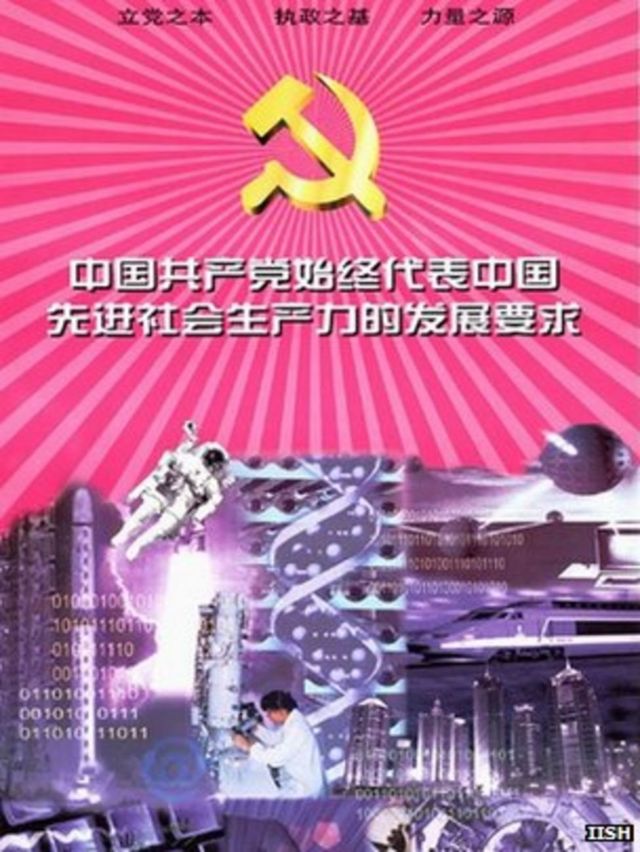

8. थ्री रिप्रेज़ेंट्स 2000

जियांग जेमिन ने चीन की राजनीति में अपनी सत्ता के दस वर्षों के दौरान 'थ्री रिप्रेज़ेंट्स का महत्वपूर्ण विचार' दिया था, जिसे चीन के संविधान की प्रस्तावना में भी शामिल किया गया.

जियांग जेमिन ने ये विचार वर्ष 2000 में एक भाषण के दौरान सामने रखा था, और 2002 में कम्युनिस्ट पार्टी की 80वीं सालगिरह के मौक़े पर इसे और विस्तार से पेश किया था.

जियांग जेमिन ने कहा था कि, 'कम्युनिस्ट पार्टी को हमेशा चीन की उन्नत उत्पादक ताक़तों के विकास संबंधी ज़रूरतों की नुमाइंदगी करनी चाहिए. उसे चीन की उन्नत संस्कृति को बढ़ावा देने और चीन की जनता के बहुमत के बुनियादी हितों को बढ़ावा देने का काम करना चाहिए.'

लेकिन, माओ के पुराने नारों से प्रेरित जुमलों के बजाय इसमें गहराई नहीं दिखती.

इसके बजाय, इसमें जियांग जेमिन के इंजीनियर होने की पृष्ठभूमि ज़्यादा झलकती है. जियांग जेमिन, माओ जैसे प्रेरक कवि और योद्धा के बजाय टेक्नोक्रेट ज़्यादा थे.

9. समाज में मधुरता 2005

अगर किसी नारे की सफलता का पैमाना ये मान लिया जाए कि उसे चीन के संविधान में शामिल किया गया या नहीं, तो हू जिंताओ निश्चित रूप से अभी इंतज़ार की क़तार में ये सोचते हुए खड़े हैं कि उन्हें ये सम्मान मिलेगा या नहीं. चीन की संसद के सदस्यों (NPC) ने पहली बार जिंताओ के सौहार्द्रपूर्ण समाज के विचार को 2005 में संविधान में शामिल करने का प्रस्ताव रखा था. लेकिन, अब तक ऐसा होने का इंतज़ार है.

हालांकि, नारों की सफलता के दूसरे पैमाने भी हैं. दर्जनों नीतियां, नियम और सुधार इसी नारे से निकले हैं (या फिर उन्हें इसके दर्जे में रखा गया है).

जैसे कि क्विंघाई और उरुमची जैसे चीन के पश्चिमी शहरों के व्यापक विकास के प्रोजेक्ट इसी नारे के तहत आते हैं. लेकिन, बोलने की आज़ादी पर प्रतिबंध और तिब्बत व शिंजियांग में ज़ुल्म को भी इसी नारे की पैदाइश माना जाता है.

हू जिंताओ ने अपने मंच की शुरुआत जान-बूझकर उस असमानता से निपटने के लिए की थी, जो 1980 और 1990 के दशक के तेज़ आर्थिक विकास से पैदा हुई थी. उन्होंने 2005 के एक भाषण में कहा था कि, 'एक समरसता वाले समाज में लोकतंत्र, क़ानून का राज, समानता, इंसाफ़, ईमानदारी, ऊर्जा और सहयोग होना चाहिए.'

हालांकि, शायद ये इसकी सफलता का ही नतीजा था कि सौहार्द्रपूर्ण समाज के जुमले का चीन के इंटरनेट यूज़र ख़ूब मज़ाक़ उड़ाते हैं. वो इसके लिए 'नदी के केकड़े' का इस्तेमाल करते हैं, जो सुनने में तो समरसता जैसा लगता है, लेकिन वो इसके ज़रिए चीन की सरकार के सेंसर से बचकर उसकी आलोचना कर पाते हैं.

10. तीन सर्वोच्च 2007

ये किसी म्यूज़िक एल्बम के नाम जैसा लगता है. लेकिन, हू जिंताओ के ज़हन में ये सुधारवादी न्यायपालिका पर क़ाबू पाने का एक तरीक़ा था.

उन्होंने कहा था कि, 'महान जज और वकील लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए कि पार्टी का काम, लोगों के हित और संविधान व क़ानून सबसे ऊपर हैं'.

हू जिंताओ ने कम्युनिस्ट पार्टी के नेता वैंग शेंगजुन को सुप्रीम कोर्ट का अध्यक्ष नियुक्त करके क़ानूनी सुधारों की चर्चा पर विराम लगा दिया था.

वैंग शेंगजुन को क़ानून का कोई अनुभव नहीं था. लेकिन, उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि देश की अदालतें तीन सर्वोच्च के सिद्धांत का पालन करें. उसके बाद से तो पार्टी के हित ही बाक़ी दोनों सर्वोच्च पर हावी रहे हैं.

11. चाइनीज़ ड्रीम या चीनी ख़्वाब 2013

ये शी जिनपिंग का पसंदीदा नारा है. शी जिनपिंग 2013 की शुरुआत में चीन के सर्वोच्च नेता बने थे. लेकिन, अभी इसके मायने को लेकर लोगों में मतभेद हैं. पार्टी के कट्टर समर्थकों की नज़र में भी इसका मतलब साफ़ नहीं है.

वॉशिंगटन के ओपन सोसाइटी फाउंडेशन में चीन के विशेषज्ञ टॉम केलॉग कहते हैं कि, 'चीन की सरकार और कम्युनिस्ट पार्टी की एक समस्या है; ये नारे न तो आम जनता के बीच और न ही राजनीतिक वर्ग के बीच बहुत प्रचलित हैं, जबकि ये उन्हीं के लिए गढ़े जाते हैं.'

टॉम कहते हैं कि, 'शी जिनपिंग ने चाइनीज़ ड्रीम के नारे से इस स्थिति को बदलने की कोशिश की है. लेकिन, यहीं समस्या है. क्योंकि इस नारे को अन्य लोगों के अपना लेने का डर है. फिर वो संविधानवाद के चीनी ख़्वाब की बात उठा सकते हैं या फिर सामाजिक समरसता के चीनी ख़्वाब की मांग कर सकते हैं.'

शायद चीन का ये नारा ब्रिटेन की लेबर पार्टी के 2005 के चुनावी नारे, 'फॉरवर्ड नॉट बैक' या फिर 2012 में ओबामा की टीम के दिए गए नारे 'फॉरवर्ड' की ही एक कमज़ोर नक़ल लगता है.

मोटे तौर पर किसी इंसान के लिए चाइनीज़ ड्रीम का मतलब कुछ भी हो सकता है. हालांकि, उसके बाद से शी जिनपिंग ने काफ़ी लंबा सफ़र तय कर लिया है. उन्होंने ऐसे कई और जुमले गढ़े हैं और ख़ुद को देश का सबसे ताक़तवर नेता बना लिया है.

(बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)

No comments:

Post a Comment